5,41 milliards de personnes fréquentent les réseaux sociaux, soit 65,7 % de l’humanité. En moyenne, les internautes passent 2 h 23 par jour sur ces plateformes. Auprès de cette audience active, influenceurs, marques et entreprises brandissent l’authenticité comme étendard. Sauf qu’à force de la proclamer, elle se standardise. Les contenus se ressemblent, l’égo occupe le devant de la scène et la conversation tourne autour du “moi” plutôt que du service rendu à sa communauté.

Dans cet article, découvrez comment les applications sociales encouragent la fabrique du paraître, avec les conséquences sur son estime, puis propose aux entreprises des pratiques concrètes pour retrouver ses valeurs réelles. Bonne lecture !

L’injonction au “vrai” devenue protocole de diffusion

La célèbre citation « Deviens ce que tu es » de Nietzsche sonnait comme une promesse. Malheureusement, dans l’écosystème numérique, cet appel à l’émancipation s’est mué en mode d’emploi. La sincérité devient alors formatée : ton intime, récit court, décor soigné et, surtout, compatibilité avec l’algorithme. Le « ce que tu es » se métamorphose en « ce que tu cliques ».

Concrètement, les plateformes récompensent ce qui s’identifie tout de suite et circule vite. D’où l’essor de routines et d’esthétiques faciles à reproduire. L’exemple “That Girl” l’a montré : une grammaire bien-être, réglée à la minute et à la lumière, proposée comme modèle universel, qui est ensuite reprise en boucle parce qu’elle performe.

Cette dynamique n’indique pas un appétit collectif pour la copie, elle traduit plutôt un système qui privilégie la viralité à la véracité.

Mais voilà, certaines figures emblématiques de ce mouvement se récusent au fur et à mesure que le véritable « être » reprendre ses quartiers.

Lee Tilghman, figure du bien-être californien, raconte dans The Washington Post une trajectoire typique : montée fulgurante, image lissée pour incarner un art de vivre healthy, avant de s’essouffler sous la pression des algorithmes et de prendre une pause. Sa déclaration démontre que rester fidèle à soi-même suppose d’accepter des zones non monétisables alors qu’enfiler un masque numérique devient « bancable », même s’il faut renoncer à sa propre personnalité.

En France, Léna Situations, influenceuse aux 5 millions d’abonnés sur Instagram, a ressenti le besoin d’une digital détox. Ainsi, pendant un mois, elle s’est coupé des réseaux sociaux. Sa démarche repose sur le besoin de créer des frontières entre le réel et le virtuel, mais aussi de revenir avec un récit ancré dans le vécu plutôt que dans le flux.

Si la blogueuse décrit de nombreux bénéfices, comme une énergie retrouvée, des émotions plus nettes et une créativité boostée, sa communauté s’est divisée. Une partie des internautes salue son courage et son exemplarité, tandis qu’une autre critique cet exercice jugé accessible pour les personnes ayant certains moyens.

Un clivage qui confirme que l’affichage numérique pousse au paraître, tandis qu’une utilisation raisonnée réinstalle l’être.

Corps et esthétique : la différence devenue dress code

Sur la peau et le visage, « l’originalité » adopte des patrons communs. Depuis plusieurs années, la mode est aux tatouages, couleurs de cheveux flashy, contouring et autres tendances esthétiques autrefois marginales. Examinons ce phénomène de plus près.

Tatouage, de l’emblème singulier au réflexe culturel

Le marquage corporel s’est généralisé : 32 % des adultes américains et 27% des Français de moins de 35 ans portent un tatouage. Selon l’enquête Advanced Dermatology 2023, un Américain sur quatre dit regretter au moins une pièce, 18 % ressentent le remords dans les jours qui suivent, 31 % dans l’année et 51 % déclarent après deux ans.

Les données pointent aussi deux ressorts fréquents : la décision impulsive (48 % des tatouages les plus regrettés) et les zones très visibles (l’avant-bras arrive en tête des emplacements le plus souvent reniés). De quoi rappeler que l’alignement entre symbole, emplacement et trajectoire de vie pèse autant que le dessin lui-même.

En France, le chanteur M. Pokora raconte avoir retiré au laser ses tatouages visibles dans le cou. La raison évoquée ? Un sentiment d’enfermement dans une image passée, qui déborde du col de chemise. Son retour d’expérience formule deux enseignements utiles : les zones exposées figent une identité “à vue” et les choix faits sous la fougue de la jeunesse risquent d’entraîner souffrance et budget pour être corrigés.

Autre témoignage intéressant, de la dermatologue britannique Amy Salmon qui décrit une hausse d’environ 30 % des demandes de détatouage. La phrase qu’elle entend le plus souvent ? « I think they’re all horrendous » (Je pense qu’ils sont tous horribles), qui choque par sa radicalité. Néanmoins, elle décrit surtout une déception cumulative face à un corpus d’images inscrites durant une mode.

Autre illustration : à Jakarta, des séances gratuites de détatouage pendant le Ramadan accueillent environ 700 personnes chaque année. Le pouvoir distinctif et parfois spirituel d’un tel dessin s’amenuise, alors le risque de regret augmente, surtout lorsque la peau raconte une version de soi que la vie a déjà dépassée.

“Instagram Face” : quand le selfie dicte le miroir

Après l’encre et ses regrets, cap sur le visage, vitrine ultime de son apparence. La logique reste la même : les mêmes filtres utilisés à foison lissent la peau, affinent le nez, agrandissent les yeux et sculptent les pommettes. Très vite, cette version augmentée glisse hors de l’écran et s’invite en consultation. Depuis plusieurs années, les cabinets de chirurgie esthétique rapportent des demandes basées sur les selfies filtrés.

Comment expliquer ce glissement ? Le quotidien des plateformes encourage l’utilisation de ces presets standards qui valorise un visage quasi uniforme que Jia Tolentino a popularisé sous l’expression “Instagram Face”. Quant aux chirurgiens, ils qualifient cette expression de “Snapchat dysmorphia”.

Côté santé mentale, un repère aide à mesurer l’enjeu : le rapport #StatusOfMind de la Royal Society for Public Health (2017) place Instagram parmi les environnements les plus défavorables pour l’estime de soi des 14–24 ans, juste derrière YouTube, avec un impact documenté sur l’anxiété, le sommeil et les comparaisons sociales. Le chiffre date, le signal persiste : une esthétique homogénéisée façonne la comparaison subjective et, bien souvent, négative.

En d’autres termes, la promesse de singularité se retrouve donc en tension avec une production de ressemblance, parfois industrialisée.

Ce que la biologie apprend au numérique

Les sections précédentes ont suivi des signes qui collent à la peau et des visages qui convergent. Saviez-vous que la biologie propose un miroir utile pour comprendre ce glissement ? Le système immunitaire trie : ce qui appartient au soi circule, ce qui ressemble à un intrus déclenche une réponse. Il garde, en outre, la mémoire des rencontres. Lorsque ce tri se dérègle, l’organisme s’attaque lui-même : c’est l’auto-immunité.

Sur les plateformes, le cerveau opère un choix symbolique voisin. Un “like” active le circuit de la récompense chez les adolescents, comme un gain d’argent ou une bouchée de chocolat ; à l’inverse, l’exclusion sociale réveille des zones associées à la douleur.

À cet effet, à force d’intégrer des codes extérieurs pour “faire vrai”, l’identité laisse entrer des signaux qui ne lui ressemblent pas.

Cette mécanique sert ici de métaphore pour penser l’identité. Contrairement à notre organisme qui fait le tri entre le naturel et l’indésirable, notre cerveau se laisse parfois tromper par l’imposture environnante.

Promettre ou prouver : l’authenticité à l’épreuve du droit

Même mécanique côté entreprises : la pression à “sonner vrai” irrigue campagnes, packagings, labels, avec un marché de la preuve qui avantage ceux qui fabriquent l’apparence de l’éthique.

Allégations : du slogan à la preuve

D’abord, les règles. La directive (UE) 2024/825 interdit les allégations environnementales génériques dépourvues de preuves et encadre sévèrement les promesses de “neutralité carbone” uniquement fondées sur la compensation. En pratique, ce cadre réduit le brouhaha des slogans et remet la preuve de la « véracité » au centre de la communication.

D’ailleurs, le Royaume-Uni cadre lui aussi la pratique avec le Green Claims Code qui précise, en une page de principes, ce qu’une marque peut affirmer et à quelles conditions. En clair, ce document indique la manière de formuler une affirmation environnementale crédible, notamment sur le bénéfice ou l’impact écologique d’un produit, d’un service ou d’une marque

D’autre part, la jurisprudence signale un changement d’ère : l’ASA a censuré des publicités de Lufthansa et Etihad jugées trompeuses sur leur impact climatique ; aux Pays-Bas, un tribunal a estimé que la campagne “Fly Responsibly” de KLM induisait en erreur.

Ces décisions rappellent qu’une affirmation absolue sans base solide appelle une mise à l’épreuve immédiate, médiatique et judiciaire.

La bonne nouvelle est que ce virage réglementaire clarifie le contrat de lecture. L’authenticité sort du décor pour remonter sur scène parce que le cadre pousse les marques à montrer ce qu’elles font, plutôt qu’à déclarer ce qu’elles projettent.

Paradoxe économique : la vertu documentée coûte cher

Reste un écueil majeur : documenter sérieusement sa démarche exige des moyens importants. D’autant que certaines entreprises arborent des labels maison au coût bien plus faible, et à la valeur tout aussi légère.

Le secteur de la mode en a fait l’expérience : après vingt mois d’examen, la CMA a obtenu des engagements d’ASOS, Boohoo et George at Asda. Les points épinglés portent sur des “gammes vertes” décrites avec des termes flous, des filtres de recherche mal paramétrés, des visuels “nature” qui laissent croire à un bénéfice environnemental supérieur, ainsi que des descriptions généralistes, sans données chiffrées sur l’impact écologique.

Même ressort dans la finance. Depuis le 31 mai 2024, le régulateur des services financiers au Royaume-Uni (Financial Conduct Authority, FCA) applique une règle anti-greenwashing. Ainsi, toute déclaration liée à la durabilité doit rester exacte, claire et non trompeuse, avec une base vérifiable.

En synthèse, l’encadrement légal coupe court aux raccourcis et oblige à faire preuve d’une véritable transparence numérique. Les organismes doivent désormais expliquer précisément comment ils mesurent leurs progrès et acceptent d’en montrer les limites.

5 conseils pour les marques et créateurs en quête d’authenticité crédible

Les lignes qui suivent s’adressent autant aux créateurs qu’aux dirigeants et aux équipes communication / RSE. L’idée : vous fournir des gestes concrets pour renforcer la confiance de vos clients.

1/ Un audit trimestriel qui aligne l’intérieur et l’extérieur

Tous les trois ou six mois, vous pouvez instaurer une séance d’une heure consacrée à l’alignement entre ce que vous défendez et ce que vous montrez.

Pour un créateur indépendant, l’exercice consiste à revenir à vos valeurs pivots et à vos domaines d’expertise. Pour une entreprise, il est recommandé de réunir communication, produit et RSE afin d’éviter les angles morts juridiques, techniques ou éthiques.

Ensuite, relisez vos derniers contenus pour les optimiser si nécessaire. Le but est de réduire le storytelling de façade et installer une cohérence d’image.

2/ Un mois “métriques masquées” pour retrouver le signal utile

Nous vous conseillons d’expérimenter, sur quatre semaines, un mode de publication sans consulter les compteurs. L’objectif : écouter ce qui compte vraiment (commentaires argumentés, messages privés, retours terrain…) au lieu de courir après un score.

Instagram propose d’ailleurs le masquage des likes depuis 2021 pour minimiser la pression interne. Au terme du mois, vous pouvez relire les retours à froid, dégager deux ou trois enseignements éditoriaux et décider calmement des prochains formats.

Une parenthèse simple, mais très efficace pour reconnecter le fond et l’expression.

3/ Un ratio vécu hors ligne / production en ligne qui densifie le récit

Autre idée : envisager un rythme clair, mais diversifié. Par exemple, pour chaque publication importante, ancrer deux moments vécus, tel qu’un témoignage client, le déroulé d’une mission ou l’interview d’un expert de l’entreprise. Cette matière nourrit des récits précis, vérifiables et singuliers.

Le cas Decathlon est assez probant. L’enseigne publie souvent des portraits de ses employés sur LinkedIn, entre deux posts plus promotionnels. Ces scènes démarquent l’enseigne, l’ancrent dans le réel et ajoutent de la tangibilité dans leur communication.

4/ Une charte d’authenticité vérifiable

Et si vous formalisiez une courte charte publique ? Le but est d’affirmer vos valeurs, comment vous les mesurez et les incarnez, ainsi que leurs limites.

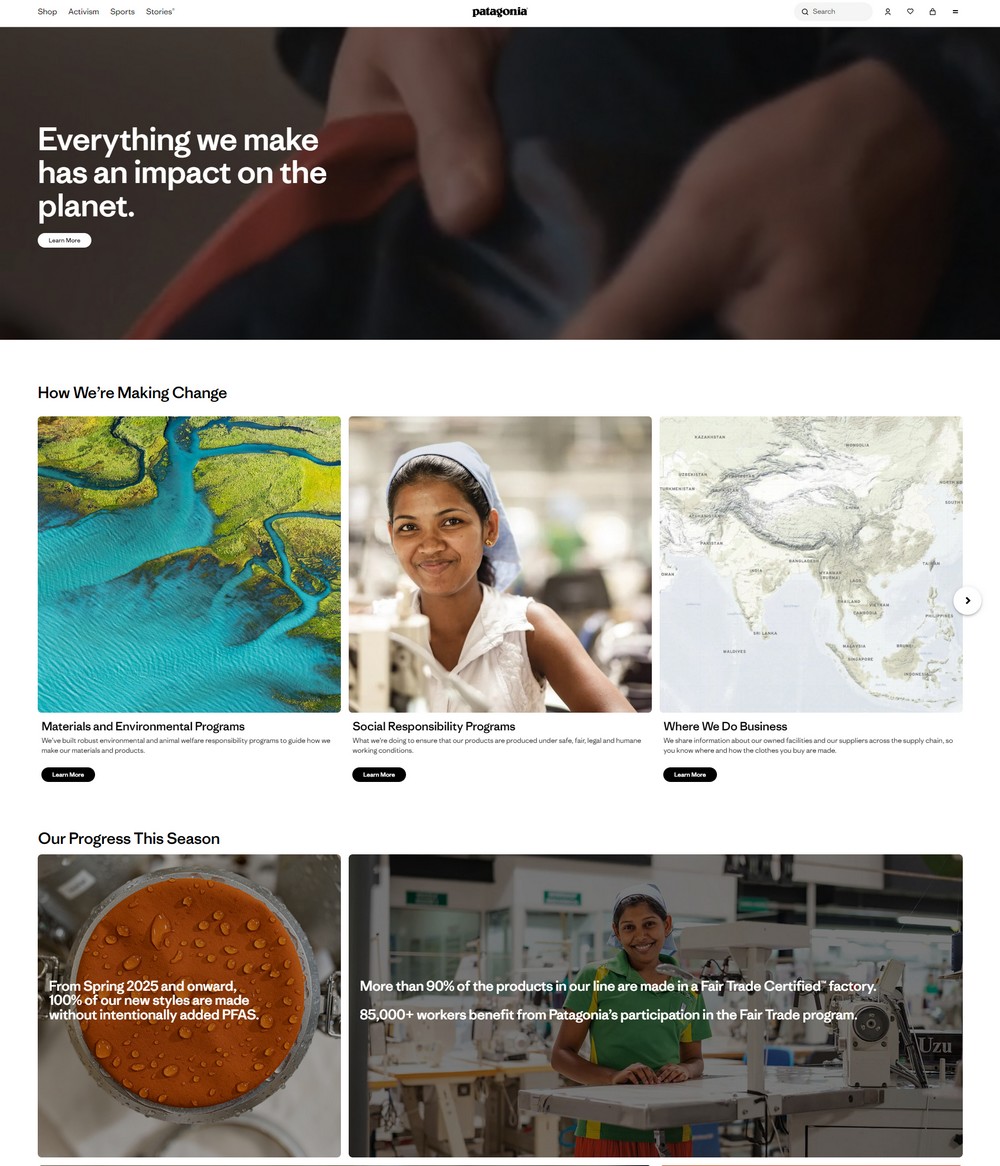

Un excellent exemple à suivre est celui de la page « Our Footprint » de Patagonia. D’entrée, la marque rappelle un principe simple : tout produit a un impact. Par la suite, cet hub de transparence regroupe ses informations environnementales et sociales, explique ses programmes et détaille sa chaîne d’approvisionnement.

5/ Une transparence “inversée” pour désamorcer le soupçon

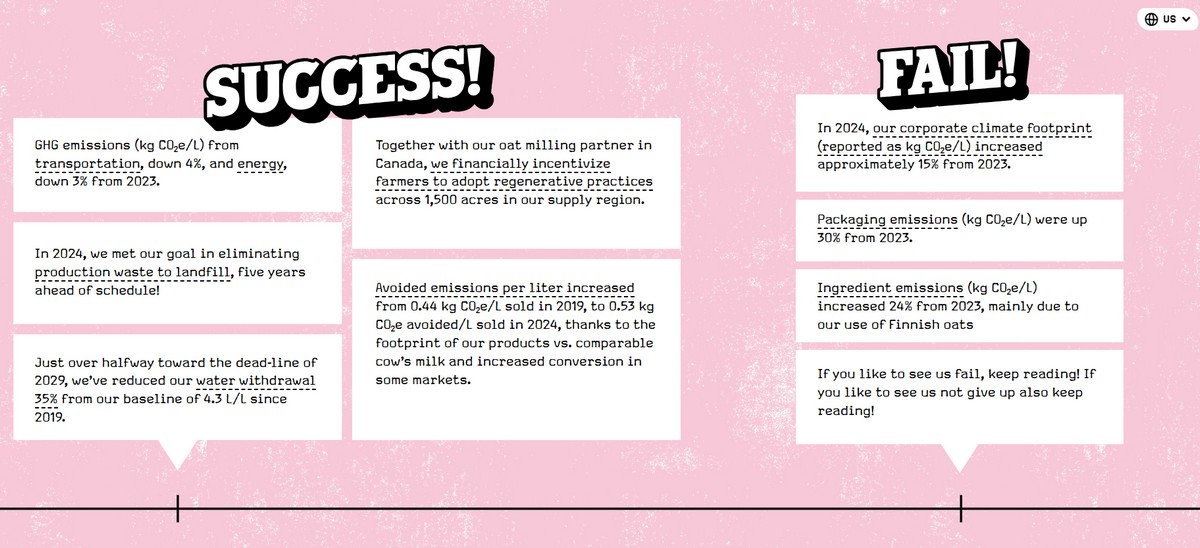

Inutile d’attendre la perfection pour parler de vos engagements. Par exemple, les boissons végétales Oatly affichent un “climate footprint” par produit et, dans son rapport 2024, explique une hausse d’empreinte avant d’exposer la trajectoire de réduction. Cet aveu clair, suivi d’un plan, suscite immédiatement la sympathie et la confiance des consommateurs.

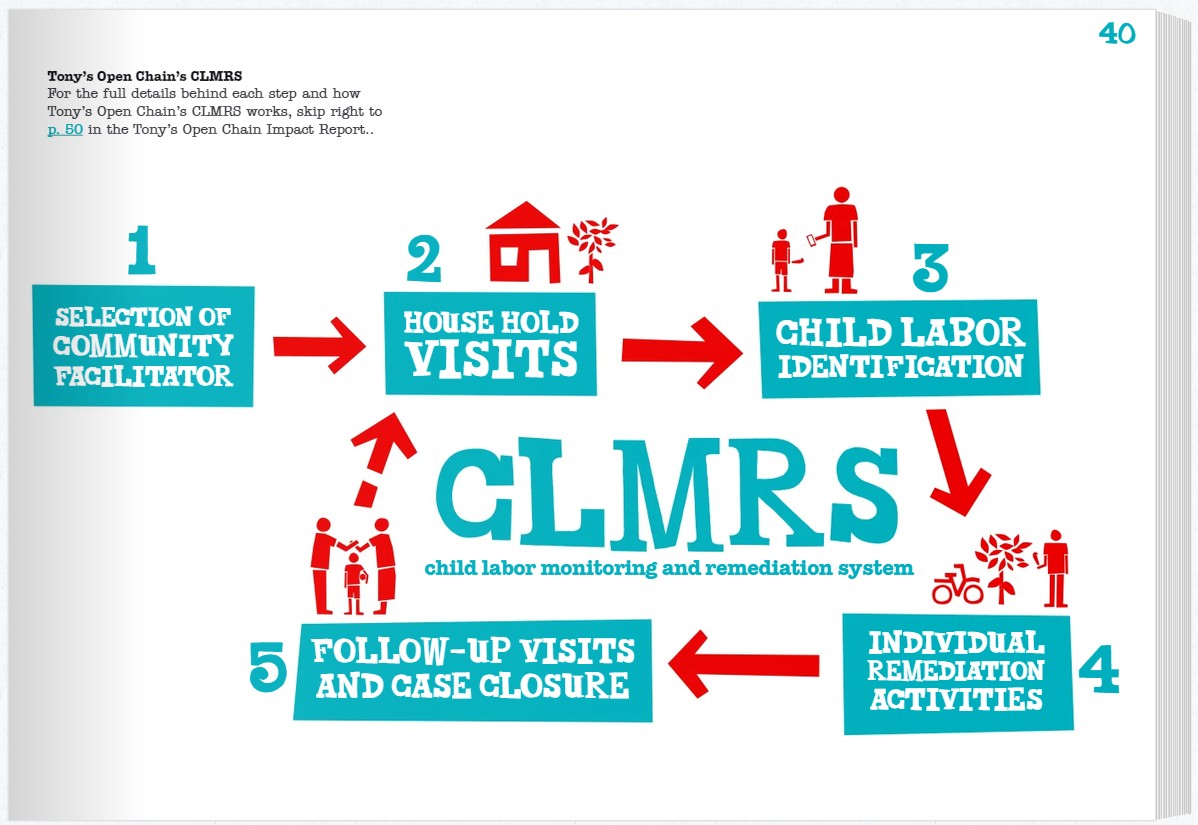

Dans le même esprit, Tony’s Chocolonely publie chaque année son FAIR report, où réussites et angles morts cohabitent.

Vous pouvez donc adopter ce réflexe : exposer sobrement l’état actuel, les raisons des écarts, avant de proposer votre calendrier d’amélioration. Cette franchise calme la suspicion et installe une attente juste.

Le régime des plateformes installe des formats et des réflexes qui standardisent les récits, puis débordent sur les corps et sur la communication des marques. Les regrets autour du tatouage, les demandes “visage filtré” au cabinet et les décisions qui encadrent les promesses écologiques montrent la même dérive : la vitrine extérieure finit par dicter l’identité intérieure. Des contrepoints concrets tracent pourtant des issues, comme s’accorder une pause loin des écrans, recentrer sa communication autour de scènes vécues ou encore déplacer la conversation vers des sujets qui importent son audience.

En fin de compte, rester soi-même constitue aujourd’hui la véritable stratégie de distinction dans un flux saturé.