2025 restera sans doute comme une année charnière dans l’histoire budgétaire française. Sous la pression des marchés financiers et des agences de notation, la discipline budgétaire est érigée en mantra.

Alors que le PLF (Projet de Loi de Finances) prévoit 20 milliards d’économies sur des postes sensibles comme le logement, l’éducation et la santé, la LPM (Loi de Programmation Militaire) 2024-2030 sanctuarise 413 milliards pour la défense.

Pourquoi un tel arbitrage alors qu’il est possible de résorber la dette, financer une armée solide dans un contexte géopolitique tendu et investir dans des projets sociaux ?

Une question qui n’a rien d’utopique : il suffirait que le budget repose sur un véritable équilibre fiscal, où chacun contribue à hauteur de ses moyens.

La dette comme écran de fumée

La dette publique française atteint 114 % du PIB en 2025. Ce chiffre, brandi comme une menace existentielle, justifie aujourd’hui des coupes massives dans les dépenses publiques.

Sous la pression des marchés et des agences de notation, la France adopte une logique d’austérité qui transforme la rigueur en vertu. La dégradation de la note souveraine par Fitch, passée de AA- à A+, renforce cette tendance. Chaque dixième de point perdu augmente le coût des intérêts, tout en réduisant les marges pour les services publics.

Mais derrière ce discours de bonne gestion, une contradiction s’installe. La dette sert d’alibi pour freiner les dépenses sociales, alors que les dispositifs d’allègement profitent surtout aux grandes entreprises et aux foyers déjà fortement contributeurs..

Les milliards s’évaporent dans les intérêts de la dette, mais les recettes potentielles issues d’un système de prélèvements plus juste restent ignorées.

Cette vision comptable masque aussi un autre coût : celui des politiques de prévention abandonnées.

Des coupes budgétaires aux fractures sociales : un système sous tension

Derrière la rigueur budgétaire s’étend un champ de fractures. Santé, prévention, logement : ces trois piliers essentiels de la solidarité nationale vacillent, ce qui provoque des effets particulièrement délétères pour la population française.

Protection sanitaire et sociale au point mort

La France affiche une contradiction criante : les chiffres globaux des dépenses sociales paraissent massifs, mais derrière cette façade se cachent des arbitrages douloureux.

L’ONDAM (Objectif national de dépenses d’assurance maladie) s’élève à 266 milliards d’euros en 2025. Une somme considérable, mais insuffisante pour suivre la progression des besoins liés au vieillissement de la population, à l’inflation médicale et à la pénurie de soignants.

Aux urgences, cette contrainte prend un visage concret. Fermetures nocturnes, brancards encombrés et délais d’attente interminables deviennent la norme. Selon Vincent Bounes, médecin urgentiste au Samu 31, les patients “attendent désormais plus de trois heures en moyenne, faute de lits et de personnel”. Une situation aggravée par les déserts médicaux qui saturent encore davantage les services.

La Croix-Rouge alerte elle aussi sur “des délais croissants, qui forcent certains patients à renoncer aux soins ou à parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin traitant”.

Prévention et protection “non urgentes” mises sous le tapis

Les politiques de prévention incarnent parfaitement le désengagement actuel. La suspension du Plan “Enfants & écrans” en 2025, malgré un consensus scientifique sur les effets délétères d’une surexposition, illustre cette inertie.

Dans le même temps, la santé mentale des jeunes devient un point d’alerte majeur : selon une enquête du Sénat, près de 30 % des 11-24 ans présentent des troubles anxiodépressifs, alors qu’un quart des lycéens déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois.

Pourtant, le collectif CoSe formé de praticiens de PMI (Protection Maternelle et Infantile), alerte sur les impacts précoces de la surexposition aux ondes de la téléphonie mobile et du Wi-fi : retards de langage, troubles du sommeil, difficultés de socialisation. Mais les familles restent livrées à elles-mêmes : aucune stratégie nationale cohérente, seulement des initiatives locales dispersées et une reculade des ministères dont celui de la santé sur le sujet. Le message est très clair : de l’affichage, pas d’action. Dilution des responsabilités ministérielles, actions concrètes gelées malgré le danger sanitaire. La santé des enfants attendra. Priorité à la dette publique.

Hébergement d’urgence : une solidarité épuisée

Le 115 est saturé. Les appels non pourvus se multiplient, laissant des familles entières sans solution. Les occupations citoyennes d’écoles, comme on l’a vu en 2024-2025, deviennent la seule alternative pour éviter que des enfants dorment à la rue.

La raison ? Les aides au logement se sont érodées depuis 2017 avec, notamment, la réduction des APL (Aides Personnalisées au Logement) et la mise en place de la RLS (Réduction de Loyer de Solidarité).

Les associations tirent la sonnette d’alarme. L’UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) parlent de “question de volonté politique”. Des municipalités disent ne plus tenir : “Sans les associations locales, des centaines de familles resteraient dans la rue.”

L’argent magique existe : il s’appelle équité fiscale

Si l’égalité devant l’impôt redevenait le cœur du contrat républicain, la France pourrait financer la prévention, le logement, la santé et même l’armée, sans creuser sa dette.

Mais pour cela, il faut oser s’attaquer aux vrais déséquilibres : ceux qui permettent à certains de s’exonérer pendant que d’autres paient pour tous.

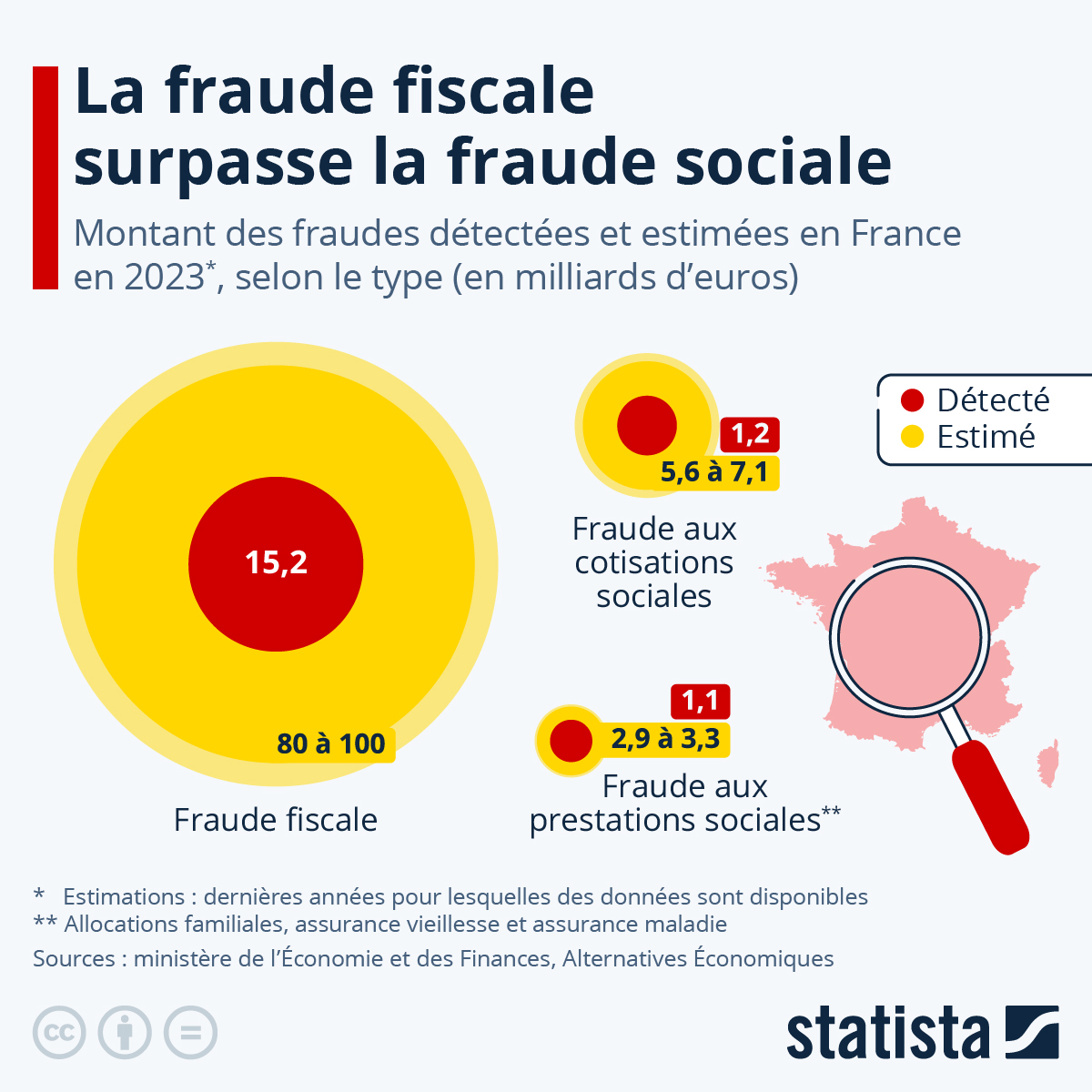

Fraude à l’impôt vs fraude sociale : remettre l’église au milieu du village

Le contraste est saisissant. L’exil financier est estimé entre 80 et 100 milliards d’euros par an, mais seuls 15,2 milliards sont effectivement détectés. À titre de comparaison, la fraude aux cotisations sociales est évaluée entre 4,6 et 7,1 milliards, dont 1,2 milliards repérés, tandis que la fraude aux prestations sociales de la CAF représente environ 3,3 milliards estimés, pour 1 milliard détecté.

Source : Statista.com

Pourtant, l’essentiel du discours politique et médiatique se concentre sur la fraude sociale. Comme le souligne le sociologue Vincent Dubois, cet acharnement n’est pas motivé par des raisons financières mais par une logique de contrôle des populations visibles et fragiles. À l’inverse, les montages complexes des grandes entreprises et des contribuables fortunés restent largement hors radar.

L’économiste Philippe Crevel rappelle d’ailleurs que “la lutte contre la fraude sociale peut se révéler financièrement contre-productive”, les coûts de contrôle dépassant parfois les sommes récupérées.

Pendant ce temps, si la France parvenait à recouvrer ne serait-ce que la moitié de la fraude fiscale, cela dégagerait 40 à 50 milliards d’euros par an : de quoi financer un plan massif pour l’hôpital, la santé mentale, le logement social et la transition numérique, sans alourdir la dette.

« Taxe Zucman » : un impôt-plancher… vite balayé

« Les milliardaires ont un taux effectif d’imposition deux fois plus faible que celui des autres catégories sociales, et ça, c’est une violation de nos principes fondamentaux d’égalité devant l’impôt. »

Un rappel de Gabriel Zucman qui claque comme un verdict. Voilà pourquoi l’économiste souhaite une taxe de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. En effet, au sommet, l’impôt s’évapore par effets de structure (holdings, cascades, actifs professionnels sanctuarisés…). Ainsi, un taux minimal appliqué sur l’ensemble du patrimoine rehausserait mécaniquement le taux effectif et refermerait les échappatoires.

Source : L’Humanité – (©) Jul

Dans le débat, l’idée a semblé enfin tenir la route. D’autant que 86% des Français plébiscite cet impôt.

Puis tout a été dilué : la taxe ne viserait que les placements logés dans des holdings financières. De ce fait, quelqu’un qui détient surtout des actions de sa propre société, ce qui représente souvent l’essentiel de son capital, n’entrerait presque pas dans l’assiette.

Sur le papier, la mesure paraît “juste”. Dans la réalité, le rendement fond : on garde l’étiquette, on vide le contenu.

Un scandale lorsqu’on sait que la taxe Zucman rapporterait 15 à 25 milliards d’euros par an, alors que la version édulcorée tomberait à un milliard !

Le croquemitaine de l’exode des riches : ce que disent les données

L’argument pavlovien “si on taxe, ils partent” ne résiste pas aux évaluations sérieuses.

Un rapport du Conseil d’analyse économique (CAE), synthétisé par Public Sénat, conclut que l’impact d’une taxation accrue du patrimoine sur les départs resterait marginal et sans conséquence notable sur l’économie. Même avec le retour de ISF !

Même tonalité côté presse économique : Forbes France rappelle que, lorsqu’elles menacent de partir, les grandes fortunes “ne passent presque jamais à l’acte« . De plus, quand quelques départs surviennent, l’effet budgétaire reste faible ou nul.

La rhétorique du “millionnaire persécuté” fonctionne surtout comme storytelling politique.

Et si l’État assumait un choc fiscal ?

L’idée, défendue par Olivier Poisson dans Le Nouveau Paradigme, part d’un constat simple : mieux vaut une richesse justement taxée que des fonds délocalisés et stériles. Accepter ce renversement reviendrait à reconstruire une économie moins dépendante des rentes patrimoniales et plus tournée vers l’investissement utile.

Par exemple, en Espagne, l’impôt de solidarité sur les fortunes supérieures à 3 millions d’euros rapporte près de 2 milliards d’euros par an, sans fuite notable des plus nantis.

En Norvège, après un léger ajustement du barème, seules quelques dizaines de milliardaires ont quitté le pays, tandis que les recettes publiques ont augmenté. En Suisse, où presque tous les cantons taxent les ultra-riches, l’économie reste parmi les plus dynamiques au monde. Un constat confirmé par un classement Yahoo Finance, qui démontre que les pays les plus performants économiquement sont justement ceux où la contribution est plus forte et plus progressive !

Le prix du recul français

L’année 2025 met crûment en lumière les effets d’un modèle budgétaire fondé sur la compression des dépenses sociales. En prétendant “ne pas avoir les moyens”, l’État privilégie une stratégie économique centrée sur la compétitivité des grandes entreprises et la stabilité des capitaux, au risque de déséquilibrer l’effort collectif..

Par conséquent, la facture se mesure désormais en vies fragilisées, en catégories intermédiaires essorées et en citoyens qui ne croient plus à la promesse d’égalité.

Une inégalité budgétaire devenue sociale

Selon l’Observatoire des inégalités, les 10 % les plus aisés captent près de 25 % du revenu national, tandis que leur taux d’imposition effectif baisse depuis 2017. À l’inverse, les classes moyennes, y compris supérieures, supportent une charge croissante d’impôts indirects (TVA, carburants, logement) qui grèvent leur pouvoir d’achat.

Cette asymétrie crée un déséquilibre profond : pendant que les hauts patrimoines optimisent leur contribution grâce à des montages légaux, les classes moyennes et les travailleurs indépendants supportent une part croissante des prélèvements..

Trop aisés pour bénéficier des exonérations et aides, pas assez riches pour délocaliser ou optimiser fiscalement, ils supportent une pression réelle. Ce n’est pas hasard si,

le niveau de vie médian a reculé pour la première fois depuis dix ans, tandis que la part des ménages déclarant “ne plus s’en sortir” atteint 43 %.

Malheureusement, cette fracture économique en nourrit d’autres. À l’école, le mythe de l’égalité des chances reste hypocrite. Les enfants issus de milieux favorisés bénéficient d’un accompagnement culturel et pédagogique que le système ne compense pas. Dès le collège, les écarts de réussite se creusent, tandis qu’à l’université, seuls 12 % des étudiants viennent de familles ouvrières.

D’un autre côté, le système judiciaire n’échappe pas à cette logique. Les plus précaires disposent rarement d’une défense solide, subissent des sanctions plus lourdes et se retrouvent davantage en détention provisoire, faute de garanties.

Enfin, la santé suit la même pente. En effet, les maladies chroniques frappent davantage les foyers précaires, exposés à la pollution, au mal-logement et à une alimentation déséquilibrée.

Ainsi, l’injustice fiscale ne se borne pas à un partage inégal des richesses, mais structure les clivages sociaux vécus dès l’enfance, tout au long de la vie… et jusqu’au dernier souffle.

Une crise politique et institutionnelle ouverte

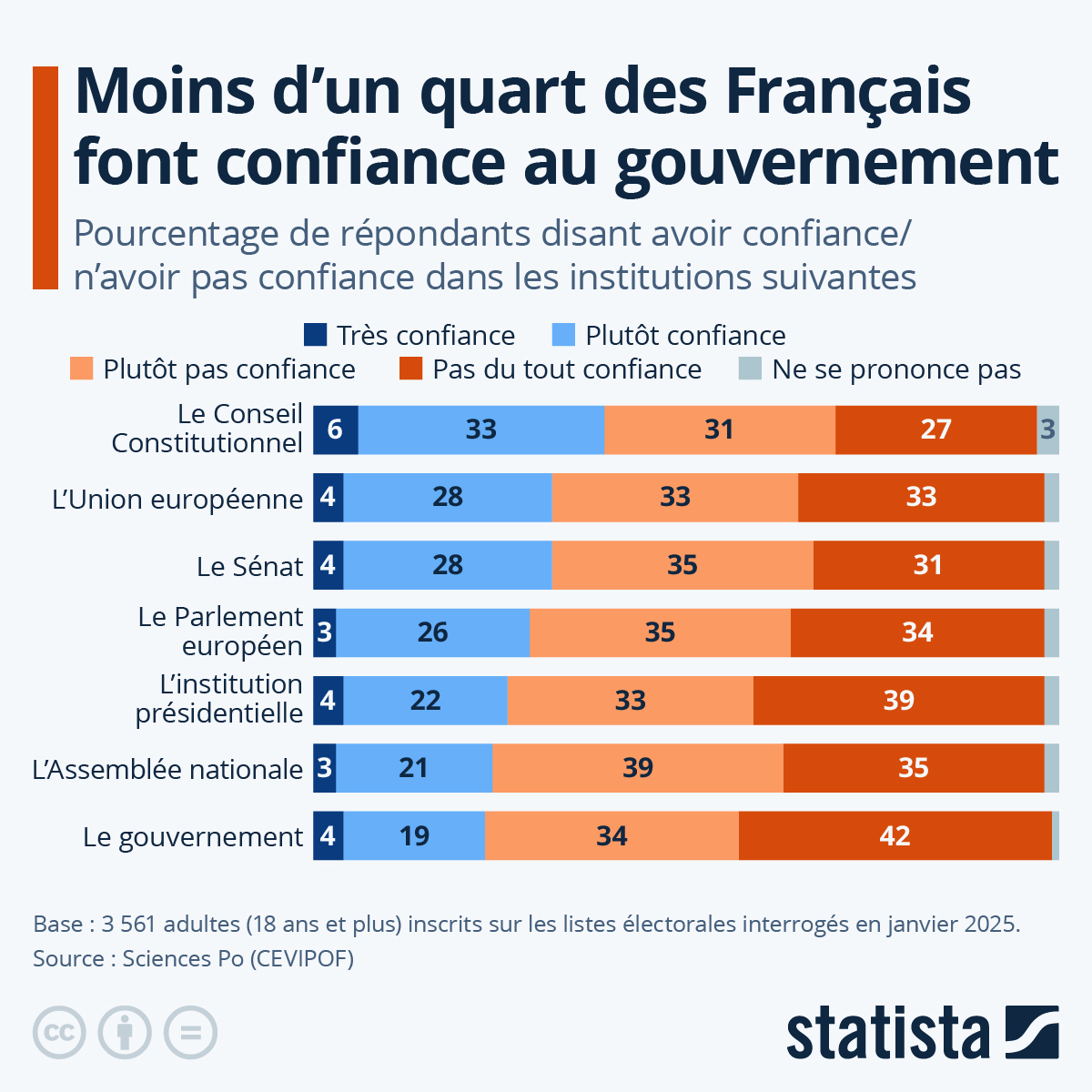

Conséquence logique : les baromètres de confiance témoignent d’un effondrement du lien entre gouvernants et gouvernés.

Selon le CEVIPOF, seuls 25 % des Français font encore confiance au gouvernement, un niveau historiquement bas.

Cette fatigue démocratique s’accompagne d’une lassitude : de plus en plus de citoyens jugent que leurs impôts ne servent plus l’intérêt général. D’ailleurs, la suppression de l’ISF reste un symbole : elle a marqué une rupture entre le discours d’égalité républicaine et la réalité de la politique économique.

L’épisode de la démission éclair du Premier ministre Sébastien Lecornu, après quelques heures à Matignon, illustre ce désarroi institutionnel. Son aveu, “il devient impossible de gouverner un pays fracturé”, résonne comme un constat d’échec collectif : celui d’un pouvoir incapable de concilier rigueur budgétaire et parité sociale.

La séquence politique qui a suivi n’a fait que renforcer cette impression de vertige. Après une semaine de psychodrame, Emmanuel Macron a finalement annoncé la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon.

Mais le répit s’annonce fragile. Le Premier ministre prévient qu’il redémissionnera “si les conditions n’étaient de nouveau plus remplies”. Une mise en garde à peine voilée adressée à l’exécutif, qui laisse planer le doute sur la stabilité du gouvernement à peine reconstitué.

Cette succession d’événements, inédite sous la Ve République, parachève le tableau d’un exécutif complètement hors sol. Une instabilité qui traduit, plus profondément encore, la perte de repères d’un modèle politique incapable d’incarner une vision commune.

Quand l’État recule, la société civile s’organise pour un meilleur modèle de redistribution

Depuis plusieurs années, le combat pour une répartition juste de l’effort ne se mène plus seulement dans les ministères, mais dans la rue, les médias et les tribunaux. Les syndicats de la DGFiP, comme Solidaires Finances Publiques, dénoncent la baisse continue des effectifs chargés du contrôle fiscal : plus de 20 000 postes supprimés en quinze ans, au détriment de la lutte contre la fraude.

De leur côté, les ONG comme Oxfam France et Attac maintiennent la pression : elles publient des classements annuels des entreprises championnes de l’optimisation, organisent des campagnes de sensibilisation et mènent des actions symboliques, comme des occupations pacifiques, conférences publiques ou appels à la transparence.

Leur objectif : rappeler que la fraude des plus riches coûte entre 80 et 100 milliards d’euros par an.

Paradoxe : en France, des millionnaires s’engagent eux-même pour l’équité via une lettre ouverte intitulée “Taxez-nous” !

Certains proposent même une réforme pour taxer davantage leurs successions.

Dans un contexte où l’État préfère afficher la rigueur plutôt que la justice, ces acteurs deviennent les gardiens de la probité publique.

La France de 2025 se trouve à la croisée des chemins : entre rigueur budgétaire et déséquilibre social, austérité comptable et fragilité démocratique. Cependant, la dette ne doit pas être l’unique boussole d’un pays dont les fondations sociales se fissurent.

Redonner une place centrale à la fiscalité proportionnée et solidaire, c’est raviver la promesse républicaine : celle d’un impôt perçu comme un acte de solidarité, non de contrainte. Ce serait enfin le retour d’un modèle où les plus fortunés assument leur responsabilité contributive, avec un sens du collectif.